日本で古来より親しまれている春秋のお彼岸の時期に行う仏事である「彼岸会」は、インドや中国にはなく、日本ではじまった仏教行事である。

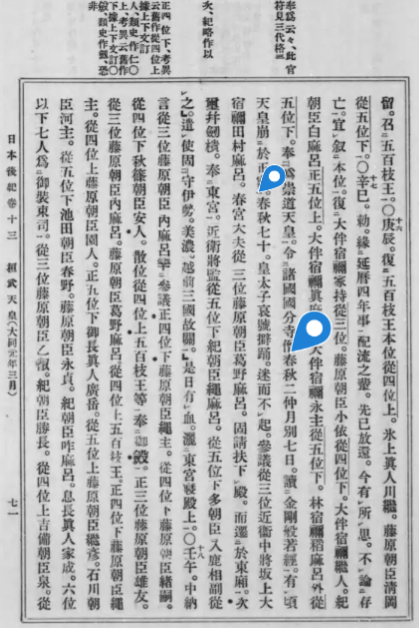

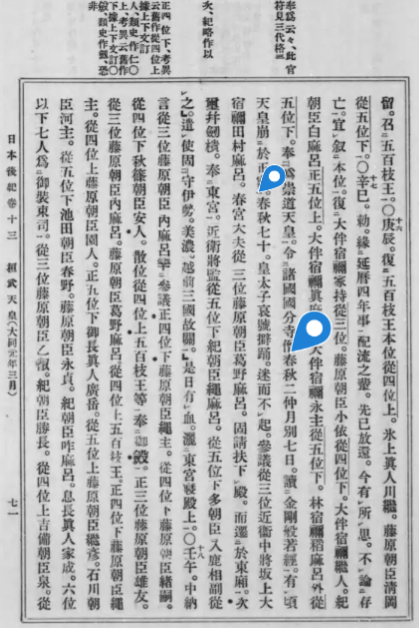

いつから始まったのか疑問に思うところであるが、彼岸会に関連する日本最古の記録としては、平安時代に編纂された『日本後記』の記述が最古とされる。(諸説あり。)その中には、平安時代初期の、「大同元年(806)、(桓武天皇が、)崇道天皇(早良親王)のために、国分寺の僧に春秋二季の七日間にわたり『金剛般若経』を読ませた」と記録されている。

彼岸会の起源『日本後記』

彼岸会の起源『日本後記』

桓武天皇はその命令を出した同日に崩御されており、その不可解な死にまつわる歴史ドラマがあるので、紹介したいと思う。

(※下記はAIにドラマ風に書かせたので真偽の程は要確認。諸説あるようです。)

桓武天皇と早良親王 ~兄弟の光と影~

第一幕:運命に翻弄された兄弟の誕生

奈良時代の陰りが見え始めた頃、天智天皇の血を引く白壁王のもとに二人の男児が生まれた。兄の山部王(後の桓武天皇)と、13歳年下の弟・早良王(後の早良親王)。彼らの母・高野新笠は渡来系氏族の出身で身分が低く、皇位継承とは無縁の存在とされていた。

兄の山部は野心に満ち、政治への強い関心を示していた。一方、弟の早良は内省的で、学問と仏教に心を向けていた。わずか11歳で東大寺に出家し、羂索院で等定を師として仏道に励む少年だった。その頃の早良は、まだ皇位継承争いなど夢にも思わない、清らかな僧侶としての人生を歩んでいた。

第二幕:運命の歯車が回り始める

宝亀元年(770年)、思いがけない転機が訪れる。父の白壁王が光仁天皇として即位したのだ。60歳という異例の高齢での即位は、天武天皇系の皇統が途絶えたためだった。

早良は「親王禅師」と呼ばれるようになったが、依然として仏教の道を歩み続けていた。東大寺の良弁の後継者として高い地位にあり、仏教界での将来を嘱望されていた。

一方、兄の山部は皇太子となり、政治の中枢に身を置いていた。二人の運命は、まだ平行線をたどっていた。

第三幕:皇位継承と皇太子の座

天応元年(781年)4月3日、兄・山部が桓武天皇として即位した。45歳という決して若くない年齢での即位だった。そして翌日、誰もが予想しなかった出来事が起こる。

「弟よ、還俗せよ。そして皇太子となれ」

桓武天皇の言葉に、早良は愕然とした。21年間慣れ親しんだ仏教の道を捨て、俗世に戻ることなど考えもしなかった。しかし天皇の命令は絶対だった。

なぜ早良が選ばれたのか?桓武天皇の長男・安殿親王(後の平城天皇)はまだ15歳と若く、母の出自にも問題があった。政治的安定のため、成熟した弟を選んだのだ。

早良は苦悩の末に還俗し、皇太子となった。僧衣を脱ぎ、朝廷服に身を包んだ時、彼の心中はいかばかりだったろうか。

第四幕:長岡京遷都という野心

桓武天皇は大きな夢を抱いていた。奈良の仏教勢力から脱却し、新たな都を築くことだった。延暦3年(784年)、長岡京への遷都が決定される。

この遷都を強力に推進したのが、桓武天皇の信頼厚い藤原種継だった。種継は造長岡宮使として、昼夜を問わず工事を監督していた。

しかし、この遷都には強い反対勢力があった。奈良の既得権益を失う者たち、莫大な費用に反発する者たち。宮廷内の緊張は日増しに高まっていた。

第五幕:血塗られた夜

延暦4年(785年)9月23日の夜。運命の歯車が最後の回転を始めた。

桓武天皇が大和国への行幸で不在の隙を狙って、事件は起こった。松明を掲げて造営工事を検分していた藤原種継が、長岡宮の嶋町で何者かに矢で射られたのだ。

翌日、急遽帰京した桓武天皇の目の前で、種継は息を引き取った。天皇の怒りは凄まじく、直ちに捜査が開始された。

大伴継人、大伴竹良ら数十人が逮捕され、過酷な拷問が行われた。そして、信じがたい疑いが早良親王に向けられた。

第六幕:兄弟の決裂

「弟よ、お前が種継暗殺の黒幕だというのか?」

桓武天皇の問いに、早良親王は毅然として答えた。

「兄上、私は無実です。僧として過ごした21年間、殺生など考えたことすらありません」

しかし、政治的な思惑と証言が早良親王を追い詰めた。同年11月、早良親王は皇太子を廃され、乙訓寺に幽閉された。

早良親王は激しく抗議した。

「これは冤罪です!私は潔白です!」

彼の訴えは兄の耳には届かなかった。いや、届かないふりをしていたのかもしれない。政治的安定のためには、弟を犠牲にすることも辞さなかった桓武天皇。ここに、兄弟の絆は完全に断たれた。

第七幕:抗議の絶食死

延暦5年(786年)正月、早良親王は淡路国への配流が決定された。

護送の途中、早良親王は最後の抗議手段に出た。一切の食事を拒絶したのだ。

「私は無実です。この身をもって潔白を証明します」

河内国高瀬橋付近で、早良親王は餓死という形でこの世を去った。享年は定かではないが、おそらく30代後半であったと推測される。

僧としての静謐な人生を夢見ていた男が、政治の渦に巻き込まれ、最後は無実を訴えながら孤独に死んでいった。

第八幕:怨霊の復讐

早良親王の死後、不可解な出来事が相次いだ。

桓武天皇の母・高野新笠の死、皇太子・安殿親王の病気、桓武天皇自身の体調不良。さらに疫病の流行、洪水の被害が都を襲った。

「これは早良親王の祟りだ!」

宮廷内外でそんな噂が広まった。桓武天皇は怯えた。弟を死に追いやった罪の意識が、あらゆる災いを弟の怨霊の仕業に見せたのだ。

延暦13年(794年)、桓武天皇はついに長岡京を放棄し、平安京への遷都を決断する。長岡京遷都からわずか10年後の794年に桓武天皇が平安京へと遷都を行ったのは、度重なる洪水の被害があったからという説と、早良親王の怨霊から逃れるためという説が有力だった。

終幕:永遠の慰霊

桓武天皇は早良親王の慰霊に心血を注いだ。西暦806年(大同元年)に公式な記録として残る日本初の彼岸会が執り行われ、死後、その祟(たた)りが恐れられ崇道(すどう)天皇号を追贈されるなど、慰霊が永く続けられた。

弟への愛情があったのか、それとも政治的計算だったのか。真実は桓武天皇の心の奥底に永遠に封印された。

早良親王は「崇道天皇」として祀られ、後に御霊信仰の象徴的存在となった。清らかな僧として生きることを望んだ男が、皮肉にも日本史上最も有名な「怨霊」の一人となったのである。

エピローグ

早良親王が本当に怨霊となって桓武天皇を祟ったのかどうか、真実はわかりません。早良親王が藤原種継暗殺の首謀者だったのか、無実の罪を着せられたのかも、真実は謎に包まれています。

しかし確かなことがある。二人の兄弟が辿った運命は、権力の重さと人間の業の深さを物語っている。政治的な野心が兄弟愛を引き裂き、疑心暗鬼が無実の人間を死に追いやった。

桓武天皇は平安時代という新たな時代を切り開いた英雄として記憶される。しかし、その光の陰には、弟の無念な死という深い闇があった。

早良親王の魂は、千年以上たった今でも、権力の横暴に対する静かな抗議を続けているのかもしれない。

以上

ドラマを見てわかるように、彼岸会の起源は、806年に桓武天皇が怨霊となった早良親王を鎮めるために始まった。というのが歴史的な事実のようである。

もちろん、国の歴史書に初めて記録されている彼岸会の記述というだけで、実際には親鸞聖人も尊敬された聖徳太子の時代から彼岸会が行われていたであろうことは想像に難くない。

彼岸会は、現代まで1200年以上続く日本の文化・伝統的な仏教行事として大切にしたいと改めて思うとともに、この彼岸会にまつわるドラマによって人間の欲深さについてあらためて考えさせられる。

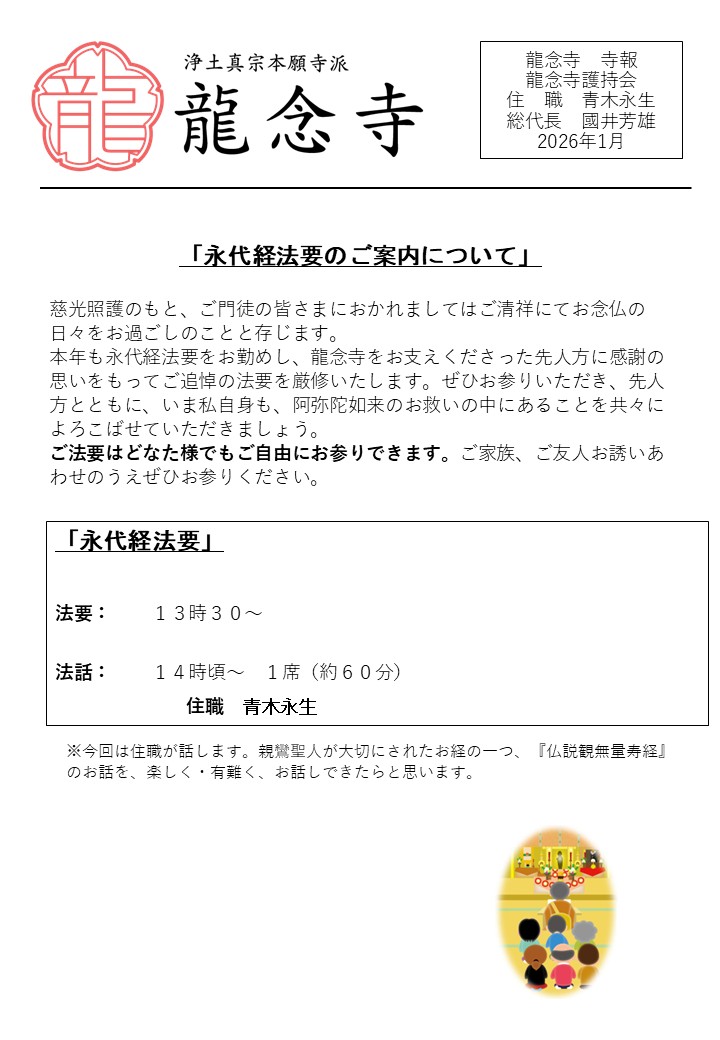

.jpg) 2025年報恩講案内状(一般あて)

2025年報恩講案内状(一般あて)